DNA鑑定の歴史

DNA発見論文

DNAの主成分と考えられる物質を 、スイスの生理学者「F・ミーシャー」が発見し

1871年「ヌクレイン」と名付け、生理化学誌に論文として発表しました。

この研究論文がDNA発見論文とされています。

しかし、DNAの研究は遅々と進みませんでした

DNA研究の初期には、遺伝子の本体はタンパク質であると 考えられていたためでした。

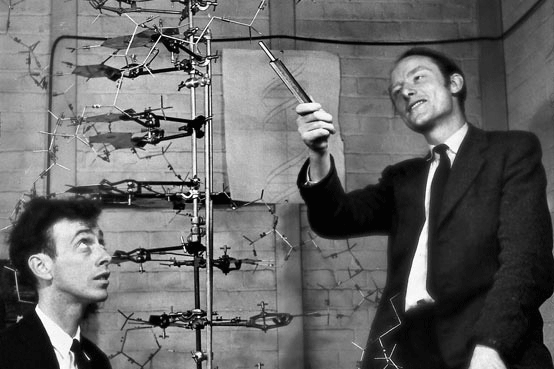

DNAの二重らせん構造を発見

1944年、細菌の形質転換やファージの遺伝子組換えの実験から

遺伝子の本体がDNA(RNA)である事が示されました。

DNA発見論文の約80年後の1953年、米国「ワトソン」英国「クリック」両博士によって

みなさんご存じの、DNAが二重らせん構造である事を発表。

この論文で、細胞分裂の際にDNAが元と全く同じ分子を正確に複製する仕組みや、

DNAの持っている遺伝情報がRNAを経てタンパク質に伝えられる仕組みが

全て明らかにされたのでした。

そして、この両博士は1962年ノーベル賞を受賞しました

二重らせんの発見から急速にDNAの研究が進んで行きます。

DNAの人工的な合成や制限酵素やリガーゼの発見によって、

DNAを自由に切断したり結合したりする技術が開発されました。

この事により、DNAの組換えが可能になり、DNAの塩基配列の決定法や、

サザンブロット法、ノーザンブロット法、ウエスタンブロット法によるDNA断片の同定、

DNAからのRNAの転写活性、タンパク質生成(遺伝子発現)の研究など、

分子レベルでの研究が短時間で急速な進化を遂げました。

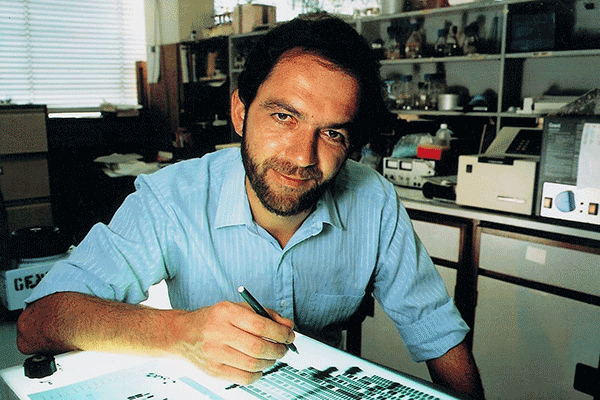

DNA指紋法

そんな急速な進化を続ける生化学分野に、

既成概念にとらわれない一人のDNA研究者が現れました

イギリス・レスター大学の「アレック・ジェフリーズ博士」

・・1985年、当時35才、彼のDNAラボ内でのショット・・

いい面構えでしょ~・・強気で生意気そうぉ~・・^^;

だからか、徹底的に潰され・蹴られ・また潰され・・皆もうダメかも・・と

ところが、どん底から這い上がってきて、衆知に認めさせ大成功させたんです。この方

(Visible Proofs : U.S. National Library of Medicine)

アレック先生の興味は他の研究者とは異なりDNAによる個人の識別でした。

制限酵素を使いDNAを分解し、その違いに人の個性が出ることを突き止めます。

そして、1984年「ヒト特異的DNA指紋法」とタイトルをつけた論文を発表しました

この研究論文により、DNA鑑定は個人特定の識別能力が、

非常に高いことが科学的に証明され、警察研究者の注目を集めるようになり

本格的な研究が始まりました

当初のDNA鑑定は、その高い識別能力を生かして

科学捜査における血痕や精液斑の個人識別に応用されるようになります

その後、DNA鑑定の研究は世界中に広がり、目覚ましい発展を遂げます

現在の科学捜査において、なくはならない決め手となり

さまざまな場面で使用されるようになりました

DNA鑑定の躍進

パーソナルコンピューターが、約20年間で急激に進化したのと同様に

DNA鑑定も、約20年間で急激に成長したのです

Windows3.1の発売が1990です、そしてWindowsXPが2001年、激動のコンピュータ史

DNA・バイオ関連にも、激動の約20年間が存在します

最新のABI社製 Veriti®サーマルサイクラーと

法医学用に開発された試薬 AmpFℓSTR® Identifiler® PCR Amplification Kit

シリコンバレーでは、コンピュータチーム & バイオチームが入り乱れ、共に発展したのです

年表

| 年 | 1 | 2 |

|---|---|---|

| 1985 | アレック・ジェフリーズがDNA領域の一部に人により異なる反復数を持つ塩基配列があることを発見 | |

| 〃 | マルチローカスRFLPが公開 | |

| 1987 | キャリー・マリスの論文が科学誌に掲載される | PCR法が初めて公開された |

| 〃 | トミーリーアンドリュース裁判、フロリダで起きた強姦事件、米国で初のDNA鑑定による有罪判決 | |

| 1988 | FBIがシングルローカルRFLPプローブでDNA鑑定を犯罪捜査に使用開始 | |

| 〃 | UK-サッチャー政権が移民者のDNA型データベースを創設する | |

| 1990 | RFLP法の使用による集団統計が問題化 | PCR法DQA1タイピング使用開始 |

| 〃 | 全ヒトゲノムプロジェクトが開始 | |

| 1991 | 東大医科学研究所ヒトゲノム解析センター設立 | |

| 〃 | MCT118型鑑定法が公開 | 蛍光STRマーカーが公開 |

| 〃 | 日本で最初にPCR法によるDNA型鑑定が証拠採用された。-(科学警察研究所) | |

| 1992 | NRC1勧告 | キャピラリー・アレイが公表される |

| 〃 | DNA型鑑定の運用に関する指針の制定、警察庁刑事局長から各都道府県警察の長あて | |

| 1993 | 初のキャピラリー電気遊動によるSTR解析 | 初のSTRキットが発売される |

| 〃 | カークブラッズワース裁判、死刑囚が初めてDNA鑑定により救われる | |

| 1994 | FBIがPCR-PMを犯罪捜査に使用開始 | 日立FMBIOがゲルスキャナーを発売 |

| 〃 | 日本でDNA型鑑定が証拠採用された事件数、3年間で53事件。 | |

| 1995 | O.J.シンプソン事件 | UKがDNAデータベース設立 |

| 〃 | FBIがD1S80を開始 | ABI310アナライザーがTGDPを導入 |

| 〃 | 軍事による死亡者確認のため、米兵全員に対しDNA採取を義務づける | |

| 1996 | NRC2勧告 | ジーンチップによるmtDNA分析開始 |

| 〃 | 最初のMultiplex STR kitsが発売される | |

| 1997 | FBIが13ヶ所のSTRを決定する | |

| 〃 | ヒトゲノムと人権に関する世界宣言 採択(ユネスコ) | |

| 1998 | クリントン大統領事件 | |

| 〃 | 理研ゲノム科学総合研究センター設立 | |

| 1999 | Multiplex STR kitの安全検証開始 | ABI3700-96本キャピラリー発売 |

| 2000 | ヒト21番染色体の解読(国際共同研究) | PowerPlex® 16 Systemキット発売 |

| 2001 | ABI社が、5色・AmpFlSTR Identifilerを発売 | ABI3100アナライザー発売 |

| 2002 | FBIがmtDNAデータベースを公開 | |

| 2003 | ヒトゲノムプロジェクト最終版終了 | |

| 2004 | ヒトゲノムの完全解読論文の発表 | ワトソン・クリック2重螺旋DNA発見50周年 |

| 2005 | ヒトのハプロタイプマップの発表 | |

| 2007 | イノセンスプロジェクト、DNA鑑定により無実の人を救った数が200人に達する |