法工学とはabout

法工学(物理学)は、応用物理学を多用した検査・鑑定をおこないます。

応用物理学は、物理学と共通する研究テーマも多くありますが、応用に軸足がのっているため、物理学科が理学系の学部に属するのに対して、応用物理学科は多くの大学で工学系の学部に属しています。

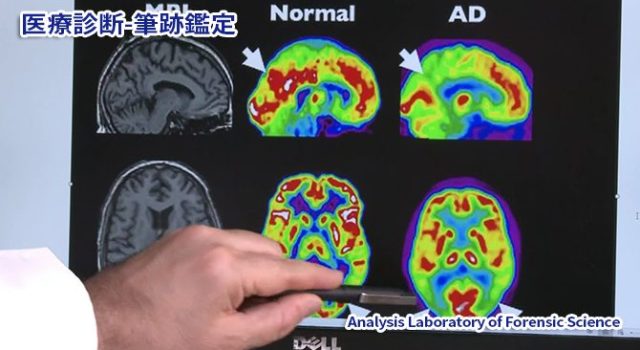

応用物理学は研究対象が広いために、必然的に多岐にわたります。その中で「物性の研究」「計測技術の研究」「情報処理技術の研究」の3つが大きな柱となっています。

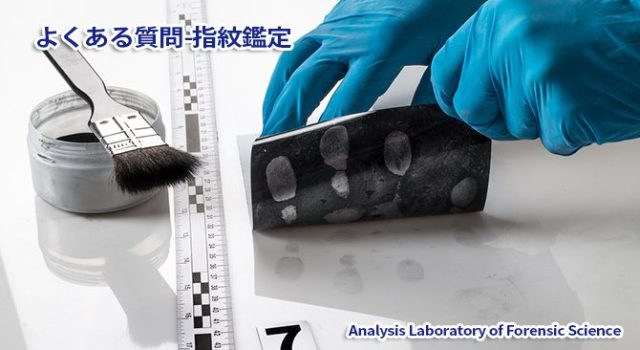

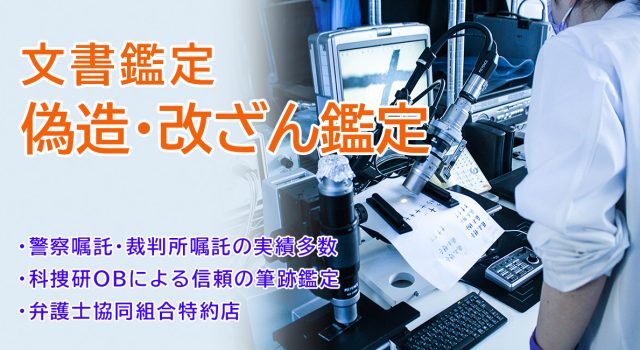

これらの科学技術を用いて、再現実験・原因解明・偽造捏造の解明などに関する検査・鑑定をおこないます。

交通事故鑑定(塗料解析・ドラレコ解析等)の費用と流れについて

交通事故の被害者なのに加害者にされてしまった・・・そのような場合、あなたが相手の過失を証明しなければなりません。その事実の証明を私たちが、お手伝い致します。

Copyright(C)Analysis Laboratory of Forensic Science, Inc. / 法科学鑑定研究所株式会社